|

L'Etang de Saint Quentin |

|||

|

. |

|||

|

Extrait du bulletin des naturalistes des Yvelines. Avec l’aimable autorisation de Jérôme PIGUET et Alain MORAND (conservateur de la réserve Naturelle). Pour le Club de Voile de St Quentin,

Benoit NEROT

Par Jérôme PIGUET (responsable

des animations de la Réserve Naturelle) L’étang de St Quentin en Yvelines offre le paradoxe apparent d’une Réserve Naturelle établie sur un étang artificiel entouré de terrains modelés et remodelés maintes fois par l’activité humaine. Les Grandes EauxQuand, en 1661, Louis XIV âgé de

vingt-trois ans accède enfin au trône, son choix est fait de ne pas maintenir

sa cour au palais du Louvre. Etait-ce parce qu’une méfiance envers le remuant

peuple parisien lui restait en souvenir de sa fuite, à huit ans, devant les

agitations de la fronde ? Ou bien voulut-il créer de toute pièce une

demeure à la mesure de son ambition et ainsi « rentabiliser » en

quelque sorte ses vingt-trois années d’une éducation

princière, âpre et difficile, en surpassant son père et ses

prédécesseurs ? Toujours est-il que son choix s’était porté sur un

« vilain » petit château de briques, sis en

plein marais, où il avait connu quelques répits lors de ses parties de chasse. A l’époque, lorsqu’on pensait

château, on comprenait non seulement les bâtiments, mais aussi les jardins (à

la française), écrins de verdure pour les jeux de fontaines, de cascades et de

jets d’eau qui en étaient l’apanage principal. Colbert et quelques autres osèrent

faire humblement remarquer à sa majesté que le problème de l’eau, indisponible

à Versailles hormis quelques « mares puantes » obérait le projet,

mais comme disait Mitterrand, « on ne peut rien contre la volonté d’un

homme », surtout si c’est le roi. La course à l’eau était donc lancée

et elle mobilisa pendant environ trente ans les savants, les ingénieurs et les

techniciens les plus brillants de l’époque. Le drainage des terres environnant

Versailles ne permit que la réalisation de quelques réservoirs (Etang de Clagny, réservoir de Montbauron, Gobert, …) Les premières Grandes Eaux, en 1666

ne purent bénéficier que de quelques 600 m³ par jour : les fontaines

devaient donc jaillir alternativement. En 1667, la construction des trois

réservoirs de Glaise permit de disposer de 5000 m³ mais une fois vidés, il

fallait attendre plusieurs jours leur remplissage assuré par une batterie de

moulins et de machines à chevaux, à l’efficacité toute relative. Le barrage du cours de la Bièvre,

par l’étang du Val, en 1668, la réalisation de nouvelles machineries et moulins

destinés à faire franchir à l’eau la bute de Satory, de nouveaux réservoirs

(Satory 72000 m³), la tentative de

récupérer les eaux après leur jaillissement dans les réservoirs sous le

Parterre d’eau, ne suffirent pas à suivre le rythme de construction des jeux

d’eau du parc toujours en extension. En 1672, c’étaient 2400 jets d’eaux qui

pouvaient fonctionner, contre seulement 600 de nos jours. A leur apogée, les jeux d’eaux consommaient

6300 m³ à l’heure pendant 3 heures de spectacle. Le personnage providentiel fut alors

l’abbé Picard (1620-1682). Astronome et géodésien, il fut l’inventeur de la

lunette à visée qui permit de réaliser des nivellements avec précision de

l’ordre d’1 cm par km. Il évita d’abord au Roi de

s’embarquer dans l’aventure ruineuse que préconisait le Sieur Riquet :

aller chercher l’eau de la Loire. L’abbé Picard démontra que le point de

captage dont la hauteur aurait pu convenir se situait à plus de 200 km de Versailles. Ses études aux environs du château,

ouvraient de nouvelles perspectives, en établissant que ce qui sera le fond de

l’étang de Trappes (aujourd’hui St Quentin) se trouvait à 5 m au-dessus du

réservoir de Thetys, ceux de Bois d’Arcy et Bois Robert (asséchés en 1807) à 8 m au-dessus. Le drainage du plateau de Saclay et

de celui de la plaine de Trappes, pouvait commencer avec les deux réseaux des

étangs gravitaires. Ces plateaux marécageux, constellés

de mares plus ou moins temporaires, dont la toponymie garde la mémoire, furent

certainement des paradis pour la sauvagine limicole en transit. La quantité d’eau de pluie annuelle

sur les terrains drainés est estimée à 75 millions de m³. Les étangs en

récupéraient entre 5 et 8 millions de m³. La première étape fut donc la

construction des étangs de Trappes qui amenaient en quatre heures leurs eaux à

la pièce d’eau des Suisses, via le réservoir de Satory, avec une pente de 1

mètre sur 7800 mètres (soit 0,12 ‰). Suivirent les étangs inférieurs

(1680-1685) : Saclay, Viliers, Orsigny, Trou Salé et Préclos

(tous, eux, asséchés). Enfin la chaîne des étangs

supérieurs, fut achevée en deux années (1684-1685), reliés à celui de Trappes

par le canal du « Grand lit de rivière » et comprenant l’étang des Noës, les étangs de Hollande Bourgneuf,

Malmaison (Corbet), Port Royal (Pourras), St Hubert,

le Perray et la Tour. L’ensemble des rigoles drainant les

pluies jusqu’aux étangs représentait environ 180 km

dont 34 pour le « Grand lit de rivière ». Le débit théorique des étangs

gravitaires montait jusqu’à 12.000 m³/jour, sans compter les fuites et

l’évaporation. Or, le fonctionnement ordinaire des fontaines, c’est à dire,

seulement les fontaines visibles du château requérait

déjà 13.250 m³/jour. Le débit maximum de toutes les fontaines, lors de grandes

fêtes, s’élevait quant à lui à 75.600 m³/jour. C’est pourquoi la course à l’eau

continua avec l’édification de la machine de Marly, devant relever l’eau de la

Seine d’à peu près 140 mètres jusqu’au Château et qui fut somme toute à la fois,

une nouvelle prouesse technique et un nouvel échec du point vue rendement. « Last but not least », la

conquête des eaux de l’Eure, à quelques 80 km à

l’ouest de l’étang de la Tour, après avoir englouti les nouvelles fortunes

resta inachevée ; les 22.000 hommes de troupe engagés dans cette

entreprise durent reprendre le chemin du front, en 1668, lors de la guerre

contre la ligue d' Ausbourg. Les travaux ne reprirent

jamais et les fontaines du château furent condamnées à la pénurie. |

|||

|

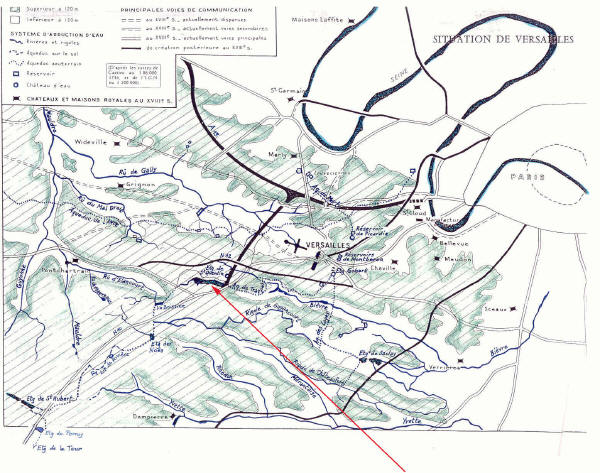

pour agrandir la carte : cliquez dessus |

|||

| Carte n°1 : Chaîne des Etangs et Rigoles (adaptation d’après plusieurs cartes) | |||

|

. |

|||

Les dynasties des « Fermiers-Laboureurs »Jusqu’à la réalisation du système de

rigoles qui l’a drainé, le plateau de Trappes recouvert de limons imperméables,

n’offrait que des terres lourdes, souvent marécageuses, parsemées de nombreuses

mares (lieu dit « Les 7 mares » à Elancourt, par exemple), comme le

lieu l’atteste le nom même de Maurepas, désignant un mauvais pâturage, ou

parfois des affleurement des sables comme le lieu dit « le désert »

(près du Manet). Néanmoins, au XVII ème siècle, à

Trappes et alentours sont établies quelques fermes d’importance appartenant

souvent à des ordres religieux. Ferme de la Villedieu

à l’ordre de Malte, Ferme de Villiers-le-Bâcle, Ferme

du Manet, à la confrérie des Dames de Port Royal, Ferme de Troux,

Ferme Vaugien, Ferme du Château (de Trappes)

appartenant aux Dames de la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr (sis non

loin de la rivière Nord de l’étang de Bois Robert). Cette dernière ferme est

louée, de 1745 à 1772, à la famille Dailly,

originaire de Trappes, première des trois grandes dynasties de fermiers-laboureurs qui régnèrent jusqu’aux années 1970 sur

la vie économique-agricole locale. En 1760, est construit un mur percé

de 23 portes, entourant les 6614 ha du Grand Parc du Château..

Vous pouvez assez aisément retrouver les contours de ce domaine, en réunissant,

sur une carte au 1/25000, les points indiqués « Porte de … » (Porte

de Sebaque, du Cerf-volant, Criton,

de la Bretèche, de Trappes …) En 1678, l’étang de Trappes est achevé. (La hauteur moyenne de l’eau de

l’Etang de St Quentin en Yvelines à la fin du XVIIIème

siècles jusqu’à la seconde guerre mondiale, excédait d’un mètre le niveau

actuel). Sur ce domaine, entourant

Versailles, le Roi chasse à courre et à tir. Quatre

mille hectares de terres cultivables sont loués à 36 familles paysannes, qui

eurent bientôt tendance à se considérer comme une élite endogame. Parmi celles-ci nous rencontrons la deuxième famille de

seigneurs de la Terre, les Pluchet : avant la

révolution, Pluchet père est fermier à la ferme

royale de La Tremblaye à Bois d’Arcy,

et les fils à la ferme royale de Gally ou à celle de Troux. A l’époque, le roi-chasseur

incarne parfaitement le rôle de super prédateur, réservant à lui seul et sa

meute l’exploitation des ressources cynégétique. Les paysans du domaine royal

sont tenus de respecter le gibier : laisser sur pied une partie des récoltes,

ne pas faucher les prairies en période de nidification, ne pas défricher les

remises à gibier (deux petits bois de la base, l’un à l’ouest du golf, l’autre

dans la zone des pêcheurs au nord de l’étang, portent encore ces noms). Malgré ces contraintes écologiques

dont ils étaient largement dédommagés, les Fermiers du Roi garnissent leur bas

de laine. Lors de la vente des biens nationaux en 1792, les Pluchets

achètent la Ferme du Château. Et rachetant peu à peu les parcelles des

communaux partagés entre les 262 familles de Trappes, ils portent la surface

exploitée de 235 hectares en 1812 à 410 hectares en 1900. Les Dailly

ont quant à eux acheté leur ferme des faubourgs de Montfort en 1755. En 1900, les deux fermes Dailly totalisent près de 300 hectares. Au début du XX ème siècle, les

familles Pluchet et Dailly

emploient près d'un trappiste sur quatre en âge de travailler. Entre 1812 et

1919, trois membres de la famille Pluchet occuperont,

pendant 71 ans, le fauteuil de maire de Trappes. La fabrique de Dailly

fut à l’origine une fabrique de fécule de pommes de terre. La culture de la

betterave s’étendant à partir de 1812, elle fut transformée en distillerie dont

l’exutoire était les « mares putrides », futur emplacement du bassin

intermédiaire, lieu de prédilection pour les limicoles. Enfin sous le règne de Cuypers, elle devint aussi conserverie de petits pois. Elle

fut détruite en 1974. Dès les années 1814, les Dailly se diversifient en prenant la charge de Maître de la

Poste aux chevaux de Paris (le relais de l’Etoile d’Or, à Trappes, en témoigne

encore). Ils y feront fortune et seront à l’origine du Crédit Foncier de

France, vers 1880. On trouvera un Pluchet gouverneur

de la Banque de France (1920). Leurs descendants finiront sénateurs de l’Eure

et de la seine et Marne. En 1932, le domaine Pluchet passe aux mains d’immigrants belges, les Cuypers, troisième et dernière expression

du capitalisme agricole. Très vite le nouveau seigneur de la Terre absorbe

toutes les terres cultivables (± 650 hectares, les surfaces diminuant au fur et

à mesure que s’installent le triage et le dépôt du chemin de fer). De 1970 à nos joursLe rachat des terres, en 1972 par l’Agence Foncière préparant l’installation de la Base de Loisirs, marquera le terme du passé agricole de Trappes. L’histoire aurait pu prendre un

autre tour, si la seconde guerre mondiale n’avait tué dans l’œuf ; un

projet grandiose d’aéroport intercontinental juxtaposant une plate forme

terrestre et un plan d’eau pour les hydravions. Elaboré en 1936, ce projet avait

emporté l’adhésion des « décideurs », devant le site du Bourget sur

lequel on se rabattit après la guerre. Le lac (car alors sa taille lui

aurait donné droit à ce nom) d’une profondeur de 6 mètres, aurait atteint le

bord du plateau, vers les Clayes-sous-Bois au Nord, Plaisir les Gâtines à

l’ouest, et il aurait été alimenté par les eaux de la

Seine, grâce à la machine de Marly rénovée |

|||

|

.pour agrandir la carte : cliquez dessus |

|||

| Carte n°2 : projet d’aéroport sur

l’étang de S-Quentin en Yvelines |

|||

|

. |

|||

ConclusionIl est intéressant que, par un de ces retournements de sens dont l’histoire a le secret, cette œuvre démesurée toute à la gloire de l’homme par excellence, le Roi, manifestant sa volonté de puissance jusque sur les éléments, est en passe de devenir, par la Réserve Naturelle de St-Quentin en Yvelines et la réserve ornithologique de l’Etang de Saclay qu’elle abrite, et celles qu’elle devrait abriter aux étangs de St Hubert, Pourras et Corbet, un sanctuaire de la Nature patiente. |

|||

|

. |

|||

|

pour agrandir la carte : cliquez dessus |

|||

|

. |

|||

|

pour agrandir la photo : cliquez dessus |

|||

| . | . | ||

|

Carte n°4 : Vue aérienne de l’étang de

St Quentin en Yvelines (d’après photo I.G.N, 1998) |

|||